No início de setembro, um incêndio destruiu o campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos. Foi um caso extremo em que um grupo de migrantes terá incendiado o espaço em protesto contra as medidas de proteção num contexto de pandemia. Mas esta foi a face mais visível e mediática de uma questão profunda: como acolher os deslocados garantindo todas as condições sanitárias? E como ficam os migrantes e as respetivas famílias, num momento em que os movimentos a nível global continuam comprometidos? António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, alerta para os perigos de um regresso à mobilidade a várias velocidades e segundo critérios extra-sanitários. Por outro lado, o Conselho Português para os Refugiados sublinha que a pandemia pode ter atrasado os processos de integração em curso.

As imagens do campo de Moria nas últimas semanas são o rosto das dificuldades que migrantes e refugiados têm enfrentado nos últimos anos, agravadas agora pelos últimos seis meses de pandemia. Mas o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino confessa: “o meu maior pesadelo ainda não se concretizou”.

Na iniciativa “Camões dá que falar”, do Instituto Camões, o responsável abordou as várias camadas de desafios que se impõem a migrantes e refugiados a nível global, num momento que é de incerteza para todos. António Vitorino destaca que, apesar das dificuldades, o número de casos de Covid-19 nos maiores campos sob gestão da OIM foi pouco significativo e que, até ao momento, foi possível impedir a propagação da pandemia.

Mas os campos de refugiados, tantas vezes sobrelotados, são terrenos onde “o conceito de distanciamento social não se aplica”.

“É muito difícil garantir o abastecimento de água em quantidade suficiente para que as pessoas possam lavar as mãos várias vezes ao dia. Fizemos um enorme esforço nesses campos com a distribuição de máscaras e de gel desinfetante. Mas as condições de vida nos campos são terríveis. Até à data temos conseguido conter a proliferação da pandemia, mas os campos não dão tranquilidade para o futuro", confessa.

O cenário descrito em relação aos campos “pode também ser descrito nos grandes subúrbios urbanos de todas as metrópoles do mundo desenvolvido e do mundo em desenvolvimento, onde muitas pessoas vivem na mesma casa, onde o distanciamento social não é possível ser praticado, porque as condições não permitem”, sublinha António Vitorino, dando o exemplo dos migrantes mas também dos deslocados internos em vários países. São locais onde as medidas de higiene são “um desafio permanente”, reconhece o diretor-geral.

“Os meus colegas que estão na linha da frente dizem: diretor-geral, isto é uma luta impossível porque nunca conseguiremos chegar a todas as pessoas que têm necessidade de ser apoiadas”, conta António Vitorino.

"Estávamos num ponto de rutura"O Ministério português dos Negócios Estrangeiros já veio confirmar que está disponível para receber até 100 refugiados do campo de Moria. Mas, ainda que a uma escala diferente, também o acolhimento de refugiados e requerentes em Portugal sofreu os impactos da pandemia ao longo dos últimos meses.

“O acolhimento em Portugal tem uma tipologia que privilegia a vida comunitária, a partilha das cozinhas, dos quartos, dos espaços comuns, e nenhum dos equipamentos que acolhia os refugiados e os requerentes tinha sido pensado para um contexto de pandemia”, reconhece Mónica Farinha, presidente do Conselho Português para os Refugiados (CPR), em entrevista à RTP.

Nos últimos anos, o aumento de pedidos de asilo fez com que o processo de transição entre organizações se tornasse mais moroso. Na prática, no momento inicial da pandemia, o CPR estava a apoiar muitos mais refugiados e requerentes de asilo do que o suposto.

A situação excecional com a Covid-19 chegou num contexto de “situação de crise que já tínhamos no ano passado”. “Estávamos num ponto de rutura”, acrescenta Tito Campos e Matos, vice-presidente do CPR, em declarações à RTP.

“Estávamos a acompanhar mais de 1000 requerentes de asilo e a grande maioria deles já não deveria estar connosco na altura, porque já tinham terminado a primeira fase do processo. Já deviam estar com a Segurança Social ou com a Santa Casa, mas continuavam efetivamente connosco. Com esta crise, não tínhamos onde alojar pessoas porque tínhamos muito mais gente do que as que deviam estar sob nossa responsabilidade”, acrescenta.

Com a pandemia, muitos destes migrantes acabaram por transitar para as fases seguintes, tal como prevê a lei, o que representou um “alívio da pressão” para o CPR, sublinha Tito Campos e Matos.

Mónica Farinha destaca a importância que teve a cooperação institucional para dar conta destes problemas iniciais para a reestruturação do acolhimento, nomeadamente com a ajuda do Governo, Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia, Proteção Civil, SEF e Câmara Municipal de Lisboa, entre outras.

Só assim foi possível “arranjar mais alternativas de alojamento”, ainda que com adversidades, reconhece a responsável, recordando por exemplo uma situação num hostel em Lisboa e que veio chamar à atenção para as condições de acolhimento dos requerentes de asilo em Portugal.

Já em março de 2019, o centro da Bobadela, por exemplo, ajudava muitos mais requerentes de asilo espontâneos do que o suposto. Há cerca de ano e meio, Tito Campos e Matos, à altura presidente do CPR, explicava que grande parte dos requerentes apoiados pela organização ficava a residir em alojamento externo, dada a sobrelotação dos espaços do CPR e o acumular de processos de requerentes de asilo.

“Temos pessoas em quartos alugados, em hostels, em colónias de férias. Ultimamente tem havido alguns atrasos [na resposta aos pedidos de asilo], embora isso sempre tenha acontecido. Às vezes eles [requerentes] acabam por sair mais depressa porque arranjam logo quarto, quando têm o apoio da Segurança Social ou da Santa Casa, mas outros demoram muito mais, porque há muita dificuldade em arranjar alojamento em Lisboa”, reconhecia Tito Campos e Matos em março de 2019, em entrevista à RTP.

Ao refletir sobre os meses de pandemia, Tito Campos e Matos diz que “era difícil ter corrido melhor”, tendo em vista as condições existentes. “Se acontecer novamente o que aconteceu, em que não há encaminhamento ou não há respostas, poderemos voltar à mesma situação”, alerta.

O aprofundar de crises anteriores

Também a nível global, a pandemia veio agravar as crises já existentes para migrantes, refugiados e deslocados. Segundo as Nações Unidas, cerca de 60 a 100 milhões de pessoas vão voltar ao nível da pobreza extrema, o que significa que “todos os progressos na última década em matéria de combate à pobreza extrema serão destruídos por força da pandemia”, alerta António Vitorino.

Já a UNICEF prevê que, nos países em vias de desenvolvimento, cerca de 50 por cento das crianças que foram forçadas a sair das escolas por causa da pandemia já não irão voltar ao sistema de ensino quando as condições do ensino presencial o permitirem. “Um número verdadeiramente aterrador”, enfatiza o diretor-geral da OIM.

Outro efeito perverso da pandemia está diretamente relacionado com as remessas dos migrantes. O Banco Mundial prevê que efeito das restrições de movimento, fecho de fronteiras e a crise económica pós-pandemia nos países de destino possa reduzir em 20 por cento as remessas para os países de origem, o que seria a maior queda deste valor na história recente.

“Se tivermos em conta que essas remessas, em alguns países, representam sete, dez ou mesmo 20 por cento do PIB, e se considerarmos que 75 por cento das remessas dos emigrantes são utilizadas pelas famílias nos países de origem para bens essenciais, alimentação, alojamento e educação dos familiares. Desta forma podemos ter uma imagem do impacto devastador que esta crise associada à pandemia vai ter à escala planetária”, alerta o responsável.

Há também os casos dos migrantes que ficaram bloqueados devido ao fecho de fronteiros. “Há centenas de milhares de pessoas que tinham regressado aos países de origem em virtude da pandemia, que preferiram apoiar-se nas redes familiares que existem, e que agora ficaram sem acesso a meios de subsistência, completamente dependentes da ajuda humanitária internacional”, sublinha.

Perante este cenário, o diretor-geral da OIM acusa os países mais ricos de ignorarem o problema. “São ridículos os recursos que a comunidade internacional pôs à disposição das agências internacionais e organizações não-governamentais para responder a esta crise gravíssima”, sublinha António Vitorino durante a iniciativa do Instituto Camões, em que participou por videoconferência, a partir de Genebra.

Retoma a várias velocidadesMónica Farinha, presidente do CPR destaca que as guerras, conflitos e violação dos Direitos Humanos não cessaram com a pandemia e que, apesar das restrições de movimento, os problemas que levam alguém a procurar abandonar o seu país continuam. O programa de acolhimento foi suspenso pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados nos primeiros meses de pandemia e está a ser retomado, mas de forma “lenta”.

“Os Estados continuam cautelosos relativamente ao acolhimento dos refugiados reinstalados”, salienta a presidente do CPR.

“Isto foi uma situação transversal a todos os países. As situações que geram refugiados não se alteraram, mantêm-se, mas a mobilidade das pessoas, de todos os migrantes, essa é que ficou muito condicionada. E mantém-se condicionada, porque ainda não houve regresso à normalidade”, acrescenta Tito Campos e Matos.

Esta é uma questão que também preocupa o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações.

“Existe um desafio de liderança e de coordenação das decisões que são tomadas em termos de abertura de fronteiras, de autorização de viagens, de autorização de entrada no território. Vemos isso até na Europa, onde há regras comuns no espaço Schengen. A retoma assimétrica da mobilidade vai poder degenerar, no prazo curto, no estabelecimento de um sistema de mobilidade global a duas ou três velocidades, em que alguns países vão estar na primeira velocidade porque têm sistemas de saúde mais sofisticados, porque têm critérios mais rigorosos, porque são considerados mais fiáveis do ponto de vista do combate à pandemia, e outros podem ficar marginalizados da retoma da mobilidade, agravando as condições económicas e sociais desses mesmo países”, alerta António Vitorino.

Neste ponto reside um outro risco para o futuro da mobilidade humana. Mesmo quando houver vacina, salienta o responsável, os Governos vão exigir dados sanitários e de saúde a quem se desloca e viaja, criando novas estruturas de verificação.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai ter um papel decisivo designadamente com os regulamentos internacionais de saúde, adaptando-os. A situação é nova e não podemos apenas confiar no quadro normativo anterior. Cabe à OMS avançar com um conjunto de adaptações para evitar que cada país comece a disparar para o seu lado”, alerta.

Ainda que as decisões estejam na mão de cada Estado, António Vitorino sublinha a importância de “encontrar um conjunto de critérios comuns baseados na evidência cientifica que possam ser usados pelos Estados para evitar a assimetria".

“A pandemia pode vir a ser utilizada também dentro dos conflitos e das tensões entre Estados ao serviço de outros interesses que não aqueles que são invocados, que é de garantir a saúde e a segurança sanitária dos viajantes e das comunidades de destino”, alerta.

Cobertura universal, uma questão de saúde pública

Singapura foi um dos casos de maior sucesso de controlo inicial da pandemia. No entanto, a cobertura médica deixou de fora os imigrantes e os surtos em dormitórios sobrelotados acabaram por inverter por completo o controlo inicial, uma vez que a situação depressa se estendeu ao resto do país.

“A cobertura sanitária universal de todos os que estão no território é, não apenas um direito fundamental das pessoas em causa, mas é também uma medida de interesse de saúde pública para proteção de toda a comunidade”, salienta António Vitorino.

Precisamente, apenas alguns meses antes da pandemia, em setembro de 2019, a Assembleia Geral das Nações Unidas assinou uma declaração sobre a cobertura universal de saúde.

“Essa declaração esteve pendente até à última da hora. O último ponto discutido foi saber se se reconhecia o direito à proteção na saúde aos imigrantes. Foi o tema mais contencioso. E acabou por se reconhecer que era preciso consagrar um princípio: que deviam estar abrangidos por essa proteção, independentemente da situação legal, regulares ou irregulares. O acesso a cuidados de saúde é um direito fundamental. Esta pandemia veio demonstrar a importância dessa declaração”, refere o presidente da OIM.

A proteção dos refugiados e dos migrantes também tem impacto nas condições sanitárias de todo o território e foi essa a lógica seguida pelo Conselho Português de Refugiados, em estreita colaboração com a Direção-Geral da Saúde.

“Numa perspetiva de saúde pública, todos os requerentes e refugiados foram testados precisamente tendo em conta essa convivência que existia nos locais de acolhimento. Neste momento posso dizer que apenas três pessoas estão positivas [com Covid-19]”, refere Mónica Farinha.

Ultrapassada a questão da convivência comunitária, refugiados e requerentes de asilo estão tão expostos à pandemia quanto qualquer cidadão nacional, acrescenta a responsável do CPR, no sentido de desconstruir a imagem destas populações como “portadores da doença”.

Na linha da frente

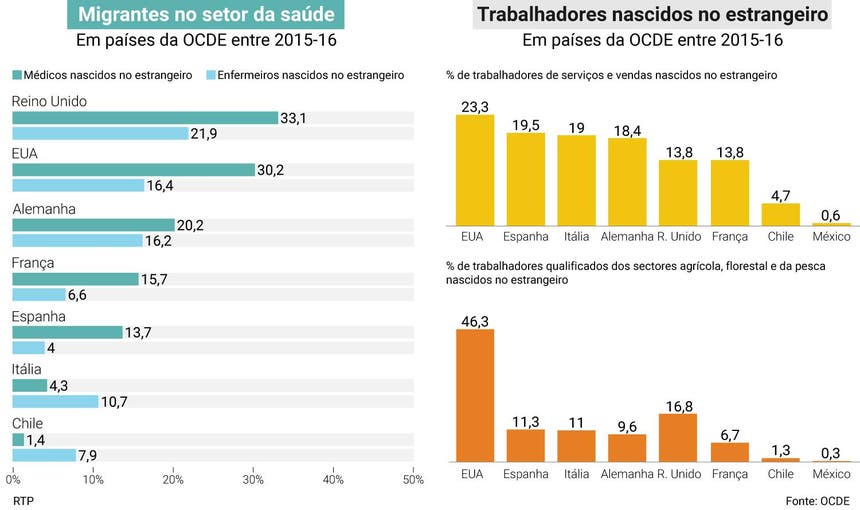

Este é um preconceito perde ainda mais força quando se verifica que os migrantes estiveram na linha da frente no combate à pandemia. O exemplo clássico é o dos migrantes que trabalham n o sistema de saúde dos países de acolhimento. De acordo com os dados da OCDE relativos a 2015/2016, mais de 30 por cento dos médicos no Reino Unido e Estados Unidos tinham nascido no estrangeiro. Outros países têm grande peso de migrantes na enfermagem ou outras profissões ligadas à saúde.

“Mas não foi só nestas profissões altamente qualificadas que os imigrantes estiveram na linha da frente, A verdade é que, quando ficávamos em casa fechados e só íamos à rua para ir ao supermercado, à farmácia, havia quem estivesse a garantir que os produtos alimentares que íamos comprar, de fugida, chegavam aos supermercados e estavam à venda. A distribuição, o sistema de retalho, a própria produção agrícola, são setores que normalmente, nos países desenvolvidos, são ocupados largamente por trabalhadores migrantes”, salienta António Vitorino.

Em grande parte casos, são situações de pessoas “que não se podem dar ao luxo de estar confinadas”. “Têm que trabalhar para ganhar, porque estão sobretudo na economia informal e se não trabalharem, não ganham”, destaca o presidente da OIM.

Em agosto, a edição da revista The Economist salientava que há países em que os migrantes são mesmo grande parte da população ou uma fatia decisiva da população no mercado de trabalho. O Dubai, por exemplo, poderá perder até 10 por cento da sua população só este ano. No Kuwait, os trabalhadores migrantes representam 70 por cento da força de trabalho.

De acordo com a Comissão Europeia, ainda que a maioria dos trabalhadores centrais no combate a esta pandemia sejam nativos do país, pelo menos 13 por cento destes trabalhadores considerados “essenciais” – saúde, ciência, educação - vieram do estrangeiro.

No entanto, também noutras categorias - transporte, armazenamento, processamento de alimentos, agricultura – os migrantes estão sobre representados, sobretudo os que chegam de fora do espaço comunitário.

Ainda que decisivos para os países de acolhimento, muitos destes e dos futuros migrantes terão um futuro muito incerto pela frente. “Não sabemos se esta pandemia vai dar gás ou não a todos aqueles que querem desenvolver uma agenda de estigmatização, fazer dos migrantes bodes expiatórios. Ainda é cedo para tirar conclusões sobre essa matéria”, acrescenta António Vitorino.

Atrasos na integraçãoSobre o preconceito que possa existir na sociedade face aos refugiados e requerentes de asilo, Mónica Farinha, do CPR, reconhece que houve “alguma incredulidade” no início da pandemia, uma vez que a grande maioria dos refugiados que já passaram pela doença não tinham qualquer sintoma. “É difícil perceber que se está doente. Associa-se a doença ao hospital, mas neste caso a doença significa ficar confiando”. No entanto, considera que esta reação inicial foi transversal à sociedade portuguesa.

“Em relação aos que já estão cá mais há alguns anos, integrados, a trabalhar, o comportamento foi muito similar. Tinham os mesmos direitos, os mesmos recursos. Mantiveram emprego ou perderam o emprego, como os nacionais. (…) Não me parece que estejam em piores condições que outros”, refere Tito Campos e Matos, referindo-se aos casos que o CPR continua a acompanhar, mesmo depois de vários anos passados após o acolhimento.

“Os mais vulneráveis são aqueles que ainda estão em acolhimento ou aqueles que estão há pouco tempo em Portugal e ainda necessitam do apoio”, destaca o responsável.

Mónica Farinha, do CPR, explica porquê: “Durante este período da pandemia foi muito difícil, praticamente impossível, acompanhar a integração dessas pessoas porque não houve transferências para outros locais, para outros distritos que não Lisboa, a escola foi difícil de manter, na prática foi como se o programa, mesmo prosseguindo, tivesse ficado também suspenso, algo que impacto no final dos 18 meses [tempo de integração], porque tem impacto na integração destas famílias, e isso é algo que nos preocupa e que estamos a trabalhar neste momento”.

“Provavelmente, os 18 meses do programa não vão ser suficientes para garantir a autonomia dos reinstalados. A pandemia teve um impacto muito grande. Hoje em dia, para arranjar um emprego, a situação complicou-se. Hoje em dia para ter uma casa, a situação também se complicou. Houve um atraso em que as pessoas também não tiveram formação ou tiveram formação online, o que não tem o mesmo resultado. Todas essas questões atrasam o processo de integração. É preciso que o Governo não perca de vista que é preciso fazer um esforço maior para continuar este processo de integração para que os resultados sejam positivos e que os refugiados se integrem bem em Portugal”, enfatiza Tito Campos e Matos.

Pacto europeu sobre asilo e migração

No discurso do Estado da União, na última semana, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recordou o impacto ainda visível da crise migratória de 2015 e prometeu apresentar até ao fim do mês de setembro um novo pacto migratório em que se definirá a ação conjunta da Europa para esta questão.

Este pacto irá apresentar uma "nova visão humanitária" e que “salvar vidas do mar” deixa de ser “uma mera opção".

Mas António Vitorino acredita que a pandemia não veio desbloquear as divisões internas em matéria de políticas migratórias e refugiados. “Não me parece muito previsível que haja um acordo a 27. O que temos dito, juntamente com o ACNUR, é que o que é prioritário no curto prazo é um mecanismo claro, previsível e estabilizado de busca e salvamento e de desembarque das pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo e que são salvas ou chegam em condições precárias”, refere.

Ainda que nem todos os Estados-membros cheguem a um acordo, pode ser alcançado um entendimento de partilha de responsabilidade “entre um grupo mais restrito de países” dentro da União Europeia, propõe o diretor-geral da OIM.

António Vitorino salienta a importância de reações positivas por parte de vários países europeus à situação do campo de refugiados de Moria, em que foi demonstrada disponibilidade para acolher desalojados, particularmente 400 menores não acompanhados que se encontravam no campo. No entanto, considera que essa resposta é insuficiente, ainda mais num momento de maior vulnerabilidade.

“Isto é positivo, mas nós não podemos viver sempre na base das decisões ad hoc. Ou porque há a fotografia do menino que apareceu morto na praia e de repente há uma comoção geral, ou porque há um incêndio na ilha e há 13 mil pessoas que ficaram sem abrigo. As respostas surgem sempre após incidentes graves, mas temos de ter um sistema consolidado”, defende.

Fotografias: Pedro A. Pina - RTP/Darrin Zammit Lupi, Alkis Konstantinidis - Reuters

www.miguelimigrante.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário